ПРДУРК ДыБИ АцТћ СЖЛч, АЫТћ МіЛч Йз ЧќЛчРчЦЧ ЛчАЧ Ею ЧќЛчРќЙЎКЏШЃЛч УЕСжЧі ЙкЛчРЧ КЃНКЦЎМПЗЏ РњМ ЁЎМіЛчПЭ КЏШЃЁЏИІ ХыЧЯПЉ, 'МіЛчРЧ АГГф, ЦЏТЁ, ИёРћ, СОБт'ПЁ ДыЧЯПЉ ОЫОЦКИАкНРДЯДй.

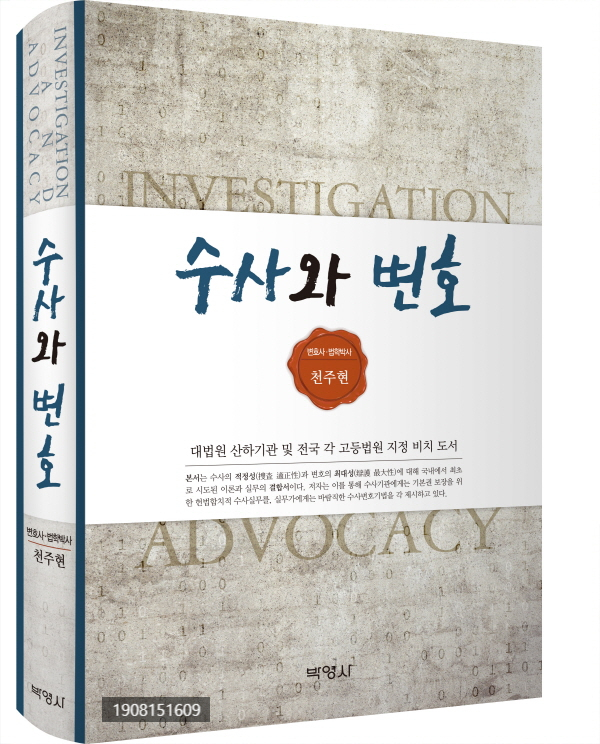

[МіЛчПЭ КЏШЃ 1ШИТї]

МіЛчРЧ АГГф, ЦЏТЁ, ИёРћ, СОБт

ЁЎМіЛчПЭ КЏШЃЁЏ (ЙкПЕЛч)

СІ1Цэ МіЛч

СІ1Рх МіЛч УбМГ

СІ1Р§ МіЛчРЧ РЧРЧ

1. АГГф

МіЛчЖѕ ЧќЛчЛчАЧПЁ АќЧЯПЉ АјМвИІ СІБтЧЯАэ РЬИІ РЏСіЧЯБт РЇЧб СиКёЗЮМ(АЂСж 1) ЙќРЮРЛ ЙпАпЁЄШЎКИ(АЂСж 2)ЧЯАэ СѕАХИІ ЙпАпЁЄМіС§ЁЄКИРќ(АЂСж 3)ЧЯДТ МіЛчБтАќРЧ ЛчЙ§ШАЕПРЬДй.(АЂСж 4)

ЕћЖѓМ АЫЛчРЧ МвУпБтАќРИЗЮМРЧ УГКа, ПЙФСДы АјМвСІБтЁЄКвБтМвУГКаРЬГЊ АЫЛчАЁ МвМлДчЛчРкЗЮМ АјЦЧР§ТїПЁМ ЧрЧЯДТ АЂСОРЧ МвМлШАЕПРК МіЛчАЁ ОЦДЯДй. РЬЗЏЧб МіЛчР§ТїДТ АјЦЧР§ТїРЧ Рќ(юё) ДмАшРћЁЄСиКёРћ Р§ТїПЁ ЧиДчЕШДй.(АЂСж 5)

МіЛчДТ МіЛчБтАќРЬ ЙќСЫРЧ ЧјРЧАЁ РжДйАэ РЮСЄЧб ЖЇПЁ АГНУЕШДй(ЧќЛчМвМлЙ§ СІ195СЖ, СІ196СЖ СІ2Чз. РЬЧЯ КЛМПЁМ ЁЎЙ§ЁЏРЬЖѓ ЧбДй). ЕћЖѓМ МіЛчАГНУ РЬРќРЧ ШАЕП, ПЙФСДы ГЛЛч, АцТћАќРЧ КвНЩАЫЙЎ(АцТћАќСїЙЋС§ЧрЙ§ СІ3СЖ), КЏЛчУМРЧ АЫНУ(Й§ СІ222СЖ)ДТ МіЛчАЁ ОЦДЯДй.

2. ЦЏТЁ

ЙќСЫМіЛчДТ МКСњЛѓ РгБтРРКЏРЧ БтЕПМКРЬ ПфБИЕЧДТ ЧеИёРћРћЁЄЙаЧрРћЁЄХКЗТРћРЮ ШАЕПРЬЙЧЗЮ Й§Рћ СЖИэРЬ Рп ЕЧСі ОЪАэ ЛчНЧЛѓРЧ РћГЊЖѓЧб Шћ(naked power)РЬ ЦЧФЁДТ ОЯШцРЧ АшАюРЬЖѓАэ КёРЏЕЧОю ПдДй. НЧУМСјНЧСжРЧПЭ БдЙЎРћМіЛчПјИЎАЁ СіЙшЧЯПЉ ПТ БюДпРЬДй.(АЂСж 6) ПьИЎГЊЖѓРЧ АњАХ МіЛчНЧЙЋЕЕ БзЗЏЧЯПДАэ, АэЙЎ, ЧљЙк, НХУМБИМгРЧ КЮДчЧб РхБтШРЧ ПРПхРЧ ПЊЛч(АЂСж 7)(АЂСж 8)АЁ РжОњРИГЊ, ПРЗЇЕПОШ ЙЎСІЧиАсРЛ РЇЧи Й§ЗќАЁ Йз Й§ЧаРкЕщРЬ АэЙЮЧЯИч БЙЙЮРЧ ДЋГєРЬИІ УЃОЦПТ ГыЗТРИЗЮ РЬСІ МіЛчР§ТїЙ§СЄСжРЧ, МіЛчЛѓ РЮБЧКИШЃИІ ХыЧб ЧхЙ§СЄНХ БИЧі, РћСЄР§ТїПјИЎАЁ МіЛчНЧЙЋПЁ УцКаШї ЙнПЕЕЧОњДй. ЕхЕ№Ою ОЯШцРЧ АшАюПЁМ КћРЧ БЄОпЗЮ Чб АЩРНОП ГЊПРАд ЕШ АЭРЬДй.

3. ИёРћ

МіЛчРЧ ИёРћРК ФЁОШРЏСі ЕюРЧ ЧрСЄИёРћРЛ ДоМКЧдРЬ ОЦДЯАэ, ЙќСЫЧјРЧИІ ЙрШїДТ АЭРЬДй. ЕћЖѓМ СжУМДТ МіЛчБтАќРЬИч, ГЛПыАњ ЙцНФРИЗЮДТ ЙќРЮРЧ НХКДШЎКИ, РЮРћЁЄЙАРћ СѕАХИІ МіС§ЧЯДТ ЧќХТИІ ЖьИч,(АЂСж 9) БтКЛРћРИЗЮ АСІЗТРЧ МіЙнРЛ ОюДР СЄЕЕ ПЙСЄЧЯАэ РжДйАэ КМ Мі РжДй. СпПфЧб БйАХЙ§БдДТ ЧхЙ§, ЧќЙ§, ЧќЛчМвМлЙ§, ЧќЛчМвМлБдФЂ, ЙќСЫМіЛчБдФЂ ЕюРЛ Ещ Мі РжДй.

4. СОБт

АЁ. МіЛчДТ АјМвСІБт Рќ(ЭысЭ№ЋбУ юё)ПЁ РЬЗчОюСќРЛ ПјФЂРИЗЮ ЧбДй.

БзЗЏГЊ АјМвСІБт ШФПЁЕЕ КвАЁДЩЧб АЭРК ОЦДЯДй. АјМвСІБт ШФПЁЕЕ АјМвРЧ РЏСіИІ РЇЧЯАХГЊ АјМвРЏСі ПЉКЮИІ АсСЄЧЯБт РЇЧб МіЛчДТ ЧуПыЕЧБт ЖЇЙЎРЬДй. БзЗЏГЊ РЯДм АјМвАЁ СІБтЕЧИщ ЧЧРЧРкДТ ЧЧАэРЮРИЗЮМ АЫЛчПЭ ДыЕюЧб МвМлСжУМРЧ СіРЇИІ АЁСіАд ЕЧЙЧЗЮ АјМвСІБт ШФРЧ МіЛчДТ РЯСЄЧб ЙќРЇ ГЛПЁМ СІЧбЕЧОюОп ЧбДй.(АЂСж 10)

ГЊ. АјМвСІБт ШФ АСІМіЛч

(1) КвБИМгРИЗЮ БтМвЕШ ЧЧАэРЮРЬ СѕАХИІ РЮИъЧЯАХГЊ ЕЕСжПьЗСАЁ РжОю БИМг(ЯЌсж)РЧ ЧЪПфМКРЬ РжДТ АцПь АЫЛчДТ МіМвЙ§ПјРЧ СїБЧПЁ РЧЧб БИМг(Й§ СІ70СЖ)(АЂСж 11)РЛ УЫБИЧв Мі РжРЛ ЛгРЬДй.(АЂСж 12) ЧќЛчМвМлЙ§РК МіЛчБтАќПЁ РЧЧб БИМгРЧ ДыЛѓРЛ ЧЧРЧРкЗЮ ЧбСЄЧЯАэ РжАэ, ЧЧАэРЮРК АјЦЧР§ТїПЁМ АЫЛчПЭ ДыЕюЧб МвМлСжУМРЬБт ЖЇЙЎРЬДй.

(2) АјМвСІБт ШФРЧ ОаМіЁЄМіЛіЁЄАЫСѕ(футЅЁЄтЄпуЁЄЫўёћ)Ањ АќЗУЧиМДТ, ДыЙ§ПјРК КвЧуЧЯАэ РжАэ,(АЂСж 13) ПЙПмРћРЮ АцПьПЁ ЧбЧЯПЉ БрСЄЧЯДТ АпЧи(АЂСж 14)ЕЕ РжРИГЊ, Л§АЂАЧДы АјМвСІБт ШФПЁДТ АСІУГКаПЁ АќЧб БЧЧбРЬ МіМвЙ§ПјРИЗЮ РЬРќЕЧАэ, АјМвСІБт ШФ СІ1ШИ АјЦЧБтРЯ РќПЁ ОаМіЁЄМіЛіЁЄАЫСѕРЛ ЧиОп Чв БфБоЧб ЛчСЄРЬ РжДТ АцПь АЫЛчДТ СѕАХКИРќУЛБИИІ ХыЧЯПЉ ДыЙАРћ АСІМіЛчРЧ ИёРћРЛ ДоМКЧв Мі РжРИИч, ЧіЧрЙ§РЬ МіЛчР§ТїПЁМРЧ ОаМіЁЄМіЛіЁЄАЫСѕАњ АјЦЧР§ТїПЁМРЧ ОаМіЁЄМіЛіЁЄАЫСѕРЛ БИКаЧЯАэ РжАэ, МіЛчБтАќРЬ ПЕРхРЛ УЛБИЧв ЖЇПЁДТ ЧЧРЧЛчНЧРЧ ПфСіИІ БтРчЧЯЕЕЗЯ ЧЯАэ РжДТ СЁ(ЧќЛчМвМлБдФЂ СІ107СЖ. РЬЧЯ КЛМПЁМ ЁЎБдФЂЁЏРЬЖѓ ЧбДй), АјЦЧСпНЩСжРЧЁЄДчЛчРкСжРЧЁЄСїСЂСжРЧПЁ ЙнЧЯПЉ ЧќЛчМвМлЙ§РЧ СЄНХПЁ ЙнЧЯДТ СЁРЛ АэЗСЧЯИщ АјМвСІБт ШФПЁДТ СІ1ШИ АјЦЧБтРЯ РќШФИІ КвЙЎЧЯАэ МіЛчБтАќПЁ РЧЧб ОаМіЁЄМіЛіЁЄАЫСѕРК ПјФЂРћРИЗЮ КвЧуЧдРЬ ИЖЖЅЧЯДй.(АЂСж 15)

Дй. АјМвСІБт ШФ РгРЧМіЛч

(1) АјМвСІБт ШФ АЫЛчНЧПЁМРЧ ЧЧАэРЮ НХЙЎ(љЌЭБьб уђй§)РЧ АЁКЮПЁ ДыЧЯПЉ, ДыЙ§ПјРК РћБиМГ(њЩщЛру)РЛ УыЧЯАэ РжРИГЊ,(АЂСж 16) ЧаМГРК ДыУМЗЮ ЙнДыЧЯАэ РжДй. МвБиМГ(мєњЩру)РЧ ГэАХИІ КИИщ, ЧќЛчМвМлЙ§ СІ200СЖДТ ЁЎЧЧРЧРкЁЏНХЙЎРЛ БдСЄЧв ЛгРЬОюМ ЧЧАэРЮРК ПЉБтПЁ ЦїЧдЕЧСі ОЪРИИч, РЬАЭРЛ ЧуПыЧбДйИщ ЧЧАэРЮРЧ ДчЛчРкСіРЇИІ РЇЧљЧЯДТ АЭРЬИч, АјЦЧБтРЯРЧ ЧЧАэРЮНХЙЎР§Тї(Й§ СІ296СЖРЧ2)АЁ РЏИэЙЋНЧЧЯАд ЕЧОю АјЦЧР§ТїРЧ МвМлРћ БИСЖАЁ ЦФБЋЕЧАэ, МіЛчБтАќПЁ РЧЧб ЧЧАэРЮНХЙЎПЁДТ АјЦЧПЁМ КЏШЃРЮРЬ АЎДТ ЙнДыНХЙЎБЧ(Й§ СІ296СЖРЧ2 СІ1Чз)РЛ ЧрЛчЧв Мі ОјРИЙЧЗЮ КЏШЃБЧПЁ ДыЧб ФЇЧи ЖЧДТ РћЙ§Р§ТїРЇЙнРЬ РжАд ЕЧИч, РЬЙЬ МіЛчБтАќРК УцКаЧб МіЛчНУАЃРЛ АЎАэ РжОњБт ЖЇЙЎПЁ ЧіНЧРћРИЗЮЕЕ ЧуПыЧв РЬРЏАЁ ОјДйДТ СЁРЛ БйАХЗЮ КЮСЄЧЯДТ АпЧиАЁ ЧіРчРЧ ДйМіАпЧиРЬАэ, ХИДчЧЯДй.(АЂСж 17)(АЂСж 18) МвБиМГПЁ ЕћИІ АцПь УыЕцЧб СЖМДТ РЇЙ§МіС§СѕАХРЬЙЧЗЮ ЙшСІЧдРЬ ИЖЖЅЧЯДй.

(2) АјМвСІБт ШФ ТќАэРЮСЖЛч(ѓбЭХьб№рол)ДТ СІ1ШИ АјЦЧБтРЯ РќПЁ ЧбЧЯПЉ ЧуПыЕШДйДТ АпЧи(АЂСж 19)АЁ РжАэ, СІ1ШИ АјЦЧБтРЯ ШФПЁЕЕ ПјФЂРћРИЗЮ ЧуПыЕШДйДТ АпЧи(АЂСж 20)ЕЕ РжДй.

БзЗЏГЊ РЬЙЬ СѕО№Чб ТќАэРЮРЛ ДйНУ МвШЏЧЯПЉ ЙјКЙСјМњРЛ ЙоДТ МіЛчБтЙ§РК АјЦЧСпНЩСжРЧПЁ ЙнЧЯАэ НЧУМСјНЧПЁ ПЊЧрЧв ПьЗСАЁ ГѓШФЧЯЙЧЗЮ БзЗЏЧб Р§ТїИІ АХУФ РлМКЕШ СјМњСЖМДТ РЏСЫРЧ СѕАХЗЮ ЛяРЛ Мі ОјДйАэ КНРЬ ХИДчЧЯДй.(АЂСж 21) ПјФЂРћРИЗЮ СѕРЮНХЙЎРЧ ЙцЙ§РИЗЮ ШЙЕцЧв СѕАХЙцЙ§РЛ АОаРЬ АГРдЕЩ Мі РжДТ АЫЛчНЧ СЖЛчИІ ХыЧи ШЙЕцЧб ШФ УпАЁСѕАХЗЮ ЛяДТ АЭРК ЙйЖїСїЧЯСі ОЪДй.(АЂСж 22) ЕћЖѓМ СІ1ШИ АјЦЧБтРЯ РЬРќПЁ ЧбЧЯПЉ ЧуПыЧЯДТ АЭРЬ ЙйЖїСїЧЯАэ, СІ1ШИ АјЦЧБтРЯ РЬШФ АјМвЛчНЧ РЏСіИІ РЇЧб УпАЁСѕАХЗЮ ТќАэРЮ СЖЛчИІ ЧиОп Чв АцПь РЬИІ А№ЙйЗЮ БнСіЧЯДТ АЭРК ОЦДЯСіИИ РЬЙЬ Й§СЄПЁМ СѕО№Чб СѕРЮРЛ ТќАэРЮРИЗЮ МвШЏЧЯДТ АЭРК ЙнЕхНУ БнСіЕШДйАэ КИОЦОп ЧбДй(СІ1ШИ АјЦЧБтРЯРЛ БтСиРИЗЮ ЧуКЮИІ СЄЧв АЭРЬ ОЦДЯЖѓ СѕО№ЙјКЙ РЧЕЕРЧ ТќАэРЮСЖЛчИИ КвЧу).

УжБй ДыЙ§Пј(голіъТ)РК СѕО№ЙјКЙСЖМДТ РЇСѕРЧ ЧјРЧИІ СЖЛчЧб ЧЧРЧРкНХЙЎСЖМЖѓЕЕ ЧЧАэРЮРЬ СѕАХЗЮ ЕПРЧЧЯСі ОЪДТ Чб СјМњРкРЧ СјСЄМКИГ ИИРИЗЮДТ СѕАХДЩЗТРЬ ОјДйАэ ЦЧНУЧЯПЉ СОРќРЧ РдРхРЛ БзДыЗЮ РЏСіЧЯАэ РжАэ, РЇСѕМіЛчИІ КљРкЧб СѕО№ЙјКЙ НУЕЕИІ ТїДмЧЯАэ РжДй.(АЂСж 23)

< АЂСж >

1) ЖЧДТ, ЁЎЙќСЫРЧ ЧјРЧИІ ИэЙщШї ЧЯПЉ АјМвРЧ СІБтПЭ РЏСі ПЉКЮИІ АсСЄЧЯБт РЇЧиЁЏ(РЬРчЛѓ, ЧќЛчМвМлЙ§, СІ9ЦЧ, ЙкПЕЛч, 2013, 185Ищ).

2) МвРчМіЛч, СіИэМіЙш, МіЛі, УМЦїЁЄБИМгРК ЧЧРЧРкРЧ ЙпАпЁЄШЎКИИІ ИёРћРИЗЮ Чб МіЛчУГКаРЬДй(ЙщЧќБИ, ЧќЛчМвМлЙ§, Й§ПјЛч, 2012, 35Ищ).

3) ЧЧРЧРкНХЙЎ, ЧЧЧиРкСЖЛч, ОаМіЁЄМіЛіЁЄАЫСѕ, НЧШВСЖЛчДТ СѕАХРЧ ЙпАпЁЄМіС§ЁЄКИРќРЛ ИёРћРИЗЮ Чб МіЛчУГКаРЬДй(ЙщЧќБИ, ЧќЛчМвМлЙ§, Й§ПјЛч, 2012, 35Ищ).

4) ЙщЧќБИ КЏШЃЛчДТ РЇПЭ ААРК СЄРЧАЁ ХыМГРЬГЊ, БзЗИАд СЄРЧЕЩ АцПь КвБтМвУГКаРИЗЮ СОАсЕЧДТ МіЛчДТ МіЛчРЧ АГГфПЁМ СІПмЕЧДТ КЮДчЧб АсЗаПЁ ЕЕДоЧбДйАэ ПьЗСЧбДй(ЙщЧќБИ, ЧќЛчМвМлЙ§, Й§ПјЛч, 2012, 35-36Ищ). АјМвРЧ СІБтЁЄРЏСіИІ РЇЧб СиКёЧрРЇАЁ ЕЩ Мі ОјДйДТ РЬРЏРЮЕЅ, СіГЊФЃ ПьЗСАЁ ОЦДбАЁ Л§АЂЕШДй. БзЗИДйИщ, РЇ РЬРчЛѓ БГМіРЧ СЄРЧПЭ ААРЬ ЁЎЙќСЫРЧ ЧјРЧИІ ИэЙщШї ЧЯПЉ АјМвРЧ СІБтПЭ РЏСі ПЉКЮИІ АсСЄЧЯБт РЇЧиЁЏЗЮ КИИщ РЬМГРЬ ОјРЛ АЭРЬДй.

5) ЙщЧќБИ, ЧќЛчМвМлЙ§, Й§ПјЛч, 2012, 35Ищ.

6) ТїПыМЎ, ЁАМіЛчМЗљРЧ СѕАХДЩЗТЁБ, ЁИЙ§ЧаГэУбЁЙСІ1С§, ЧбОчДыЧаБГ Й§ЧаПЌБИМв, 1984, 29Ищ; РЬРчМЎ, ЁАМіЛчПЭ РЮБЧЁБ, ЁИКёБГЧќЛчЙ§ПЌБИЁЙ5БЧ 2ШЃ, ЧбБЙКёБГЧќЛчЙ§ЧаШИ, 2003, 817Ищ.

7) ШФМњЧЯДТ ЁЎЧЧРЧРкРЧ Р§ТїЛѓ БЧИЎИІ ФЇЧиЧб ЛчЗЪЁЏПЁМ МвАГЕЧДТ АњАХ ЦЧЗЪЕщРЛ КИИщ НБАд ОЫ Мі РжДй(СІ1Цэ СІ4Рх СІ2Р§ ТќСЖ).

8) СпБЙРК 1990Гт АэЙЎПЁ РЧЧб РкЙщАПфЛчАЧ 472АЧРЛ РдАЧ, УГИЎЧдРИЗЮНс АјЙЮРЧ РЮНХРЧ БЧИЎАЁ ШПАњРћРИЗЮ КИШЃЕЪАњ ЕПНУПЁ БЄЙќЧб Й§С§ЧрПфПјЕщЕЕ БГШЦРЛ ЙоОвДйАэ ЧбДй(РЬИИШё, ЁАСпБЙРЧ ЛчЙ§Р§ТїПЁ РжОюМ РЮБЧКИРхЁБ, ЁИЧќЛчСЄУЅПЌБИМвНФЁЙСІ14ШЃ, ЧбБЙЧќЛчСЄУЅПЌБИПј, 1992, 9Ищ).

9) ТїПыМЎ БГМіДТ, МіЛчР§ТїДТ УЙТАЗЮ ЙќСЫРЧ ЙпАпПЁМ НУРлЧЯПЉ АДАќРћРЮ ЙќСЫЛчНЧРЧ НЧХТИІ ЙрШїИщМ ЧЧРЧРкИІ ЦЏСЄЧи АЁДТ АњСЄАњ, ЕбТА ЦЏСЄЕШ ЧЧРЧРкПЭРЧ АќАшПЁМ ЛчНЧРЮСЄРЛ РЇЧб АЂСОРЧ СѕАХРЧ МіС§ШАЕПРИЗЮ БИМКЕШДйАэ КИАэ РжДй(ТїПыМЎ, ЁАМіЛчМЗљРЧ СѕАХДЩЗТЁБ, ЁИЙ§ЧаГэУбЁЙСІ1С§, ЧбОчДыЧаБГ Й§ЧаПЌБИМв, 1984, 29Ищ ТќСЖ).

10) РгЕПБд, ЧќЛчМвМлЙ§, СІ9ЦЧ, Й§ЙЎЛч, 2013, 277-278Ищ.

11) РЯКЛ ЧќЛчМвМлЙ§ СІ280СЖ СІ1ЧзРК ЁААјМвСІБт ШФ СІ1ШИ АјЦЧБтРЯБюСі БИЗљПЁ АќЧб УГКаРК РчЦЧАќРЬ ЧрЧбДйЁБЖѓАэ ЧЯПЉ АјМвАЁ СІБтЕШ ШФРЧ БИМгБЧЧбРЬ ЦЧЛчПЁАд РжРНРЛ ИэНУЧЯАэ РжДй(ЙшСОДы/РЬЛѓЕЗ/СЄНТШЏ/РЬСжПј, НХЧќЛчМвМлЙ§, СІ5ЦЧ, ШЋЙЎЛч, 2013, 227Ищ Сж2) ТќСЖ).

12) ЙшСОДы/РЬЛѓЕЗ/СЄНТШЏ/РЬСжПј, НХЧќЛчМвМлЙ§, СІ5ЦЧ, ШЋЙЎЛч, 2013, 226-227Ищ; ЙщЧќБИ, ЧќЛчМвМлЙ§, Й§ПјЛч, 2012, 37Ищ; РгЕПБд, ЧќЛчМвМлЙ§, СІ9ЦЧ, Й§ЙЎЛч, 2013, 278Ищ; ТїПыМЎ/УжПыМК, ЧќЛчМвМлЙ§, СІ4ЦЧ, 21ММБтЛч, 2013, 279Ищ.

13) СІ215СЖПЁМ АЫЛчАЁ ОаМіЁЄМіЛі ПЕРхРЛ УЛБИЧв Мі РжДТ НУБтИІ АјМвСІБт РќРИЗЮ ИэНУРћРИЗЮ ЧбСЄЧЯАэ РжСіДТ ОЦДЯЧЯГЊ, ЧхЙ§Лѓ КИРхЕШ РћЙ§Р§ТїРЧ ПјФЂАњ РчЦЧЙоРЛ БЧИЎ, АјЦЧСпНЩСжРЧЁЄДчЛчРкСжРЧЁЄСїСЂСжРЧИІ СіЧтЧЯДТ ЧіЧр ЧќЛчМвМлЙ§РЧ МвМлБИСЖ ЕюРЛ СОЧеЧЯПЉ КИИщ, РЯДм АјМвАЁ СІБтЕШ ШФПЁДТ ЧЧАэЛчАЧПЁ АќЧЯПЉ АЫЛчЗЮМДТ СІ215СЖПЁ РЧЧЯПЉ ОаМіЁЄМіЛіРЛ Чв Мі ОјДйАэ КИОЦОп ЧЯИч, БзЗГПЁЕЕ АЫЛчАЁ АјМвСІБт ШФ МіМвЙ§Пј РЬПмРЧ ЦЧЛчПЁАд УЛБИЧЯПЉ ЙпКЮЙоРК ПЕРхПЁ РЧЧЯПЉ ОаМіЁЄМіЛіРЛ ЧЯПДДйИщ, БзПЭ ААРЬ МіС§ЕШ СѕАХДТ ПјФЂРћРИЗЮ РЏСЫРЧ СѕАХЗЮ ЛяРИЗЮ Мі ОјДй.ЁЙ(ДыЙ§Пј 2011. 4. 28, МБАэ 2009ЕЕ10412 ЦЧАс).

14) СІ1ШИ АјЦЧБтРЯ РќПЁДТ РЯСЄЧб СІОр ОЦЗЁ СІЧбРћРИЗЮ ЧуПыЕШДйДТ АпЧиРЬДй. Ся СІ1ШИ АјЦЧБтРЯ Рќ Й§ПјРЧ СѕАХСЖЛч(Й§ СІ273СЖ) Йз СѕАХКИРќР§Тї(Й§ СІ184СЖ)АЁ ЧуПыЕЧОю РжРИЙЧЗЮ РЬИІ ЧуПыЧв Мі ОјДТ ПЙПмРћРЮ АцПьПЁ ЧбЧЯПЉ АЫЛчДТ Й§ПјРЧ ПЕРхРЛ ЙпКЮЙоОЦ ОаМіЁЄМіЛіЁЄАЫСѕРЛ ЧрЧв Мі РжДйДТ АЭРЬДй(ТїПыМЎ/УжПыМК, ЧќЛчМвМлЙ§, СІ4ЦЧ, 21ММБтЛч, 2013, 280Ищ).

15) ЙшСОДы/РЬЛѓЕЗ/СЄНТШЏ/РЬСжПј, НХЧќЛчМвМлЙ§, СІ5ЦЧ, ШЋЙЎЛч, 2013, 228Ищ; ЙщЧќБИ, ЧќЛчМвМлЙ§, Й§ПјЛч, 2012, 37-38Ищ; РгЕПБд, ЧќЛчМвМлЙ§, СІ9ЦЧ, Й§ЙЎЛч, 2013, 278-279Ищ. РЬ ААРК КЮСЄМГЕЕ, ПЙПмРћРИЗЮ АјМвСІБт ШФРЧ РгРЧСІУтЙАПЁ ДыЧб ОаМі, БИМгПЕРх С§ЧрНУ С§ЧрЧіРхПЁМРЧ ПЕРх ОјДТ ОаМіЁЄМіЛіЁЄАЫСѕ(Й§ СІ216СЖ СІ2Чз)РК ЧуПыЧЯАэ РжДй.

16) ДыЙ§ПјРК ЁАСјМњСЖМАЁ АјМвСІБт ШФПЁ РлМКЕШ АЭРЬЖѓДТ РЬРЏИИРИЗЮ А№ СѕАХДЩЗТРЬ ОјДТ АЭРЬЖѓАэ Чв Мі ОјРИЙЧЗЮ ПјНЩРЬ РЬИІ СѕАХЗЮ УЄХУЧЯПДДйАэ ЧЯПЉ АјЦЧСпНЩСжРЧ ГЛСі РчЦЧАјАГРЧ ПјФЂПЁ РЇЙшЕШ АЭРЬЖѓАэ ИЛЧв Мі ОјДйЁБАэ ЧЯПЉ РћБиМГ(ЧуПыМГ)РЛ УыЧЯАэ РжДй(ДыЙ§Пј 1982. 6. 8, МБАэ 82ЕЕ754 ЦЧАс; ДыЙ§Пј 1984. 9. 25, МБАэ 84ЕЕ1646 ЦЧАс).

17) ЙшСОДы/РЬЛѓЕЗ/СЄНТШЏ/РЬСжПј, НХЧќЛчМвМлЙ§, СІ5ЦЧ, ШЋЙЎЛч, 2013, 230Ищ; НХЕППю, НХЧќЛчМвМлЙ§, Й§ЙЎЛч, 2008, 446-447Ищ; РЬРчЛѓ, ЧќЛчМвМлЙ§, СІ9ЦЧ, ЙкПЕЛч, 2013, 352-353Ищ. ДйИИ РЬЗЏЧб АпЧиЕщЕЕ ЧЧАэРЮ НКНКЗЮ АЫЛчРЧ ИщСЂРЛ ПфБИЧб АцПь, АјЙќРк ЖЧДТ СјЙќРЬ ЙпАпЕЧОю ЧЧАэРЮПЁ ДыЧб НХЙЎРЬ КвАЁЧЧЧб АцПьПЁДТ ПЙПмРћРИЗЮ ЧуПыЕЧОюОп ЧбДйАэ КИАэ РжДй. ЧЧАэРЮПЁАд РЬРЭРЬ ЕЧАХГЊ ТќАэРЮРЧ СіРЇИІ АЁСіДТ ЕЅ СіГЊСі ОЪБт ЖЇЙЎРЬДй. РЬ АцПь СЖМРЧ ЧќНФРК СјМњСЖМАЁ ЕШДйАэ КИАэ РжДй.

18) ЧбЦэ, Р§УцРћ РдРхРИЗЮ, АјМвСІБт ШФПЁЕЕ СІ1ШИ АјЦЧБтРЯ РќПЁ ЧбЧЯПЉ АЫЛчПЁ РЧЧб ЧЧАэРЮНХЙЎРЬ ЧуПыЕШДйАэ КИДТ АпЧиЕЕ РжДй. ЧЧАэРЮРЧ ДчЛчРкЗЮМРЧ СіРЇ, ДчЛчРкЦђЕюРЧ ПјФЂ, ЧЧАэРЮНХЙЎРЧ ЧЪПфМК, НЧУМРћ СјНЧРЧ ЙпАп ЕюРЛ АэЗСЧб РдРхРЬДйЃћЙщЧќБИ, ЧќЛчМвМлЙ§, Й§ПјЛч, 2012, 38-39Ищ. ЙщЧќБИ КЏШЃЛчДТ УыЕцЧб ЧЧАэРЮСјМњСЖМ(РкЙщСЖМ)РЧ СѕАХДЩЗТРК СІ312СЖПЁ ЕћИІ АЭРЬЖѓАэ КИАэ РжДйЃ§.

19) ЙшСОДы/РЬЛѓЕЗ/СЄНТШЏ/РЬСжПј, НХЧќЛчМвМлЙ§, СІ5ЦЧ, ШЋЙЎЛч, 2013, 230Ищ. РЬ АпЧиДТ 1ШИ АјЦЧБтРЯ РќПЁДТ ТќАэРЮСЖЛчИІ ЧуПыЧбДйДТ РдРхРЛ КИРЬАэ РжРИГЊ, СѕРЮРЛ КвЗЏ ЙјКЙСјМњРЛ ЙоДТ АЭРК КвЧуЧЯАэ РжДй.

20) РгЕПБд, ЧќЛчМвМлЙ§, СІ9ЦЧ, Й§ЙЎЛч, 2013, 281Ищ; ЙщЧќБИ, ЧќЛчМвМлЙ§, Й§ПјЛч, 2012, 39Ищ. ДйИИ РгЕПБд ЦЧЛч Йз ЙщЧќБИ КЏШЃЛчЕЕ СѕО№Чб СѕРЮРЛ ТќАэРЮ СЖЛчЧЯДТ АЭРК РЇЙ§Чб МіЛчПЁ ЧиДчЧЯПЉ СѕАХДЩЗТРЛ КЮСЄЧбДй.

21) двђЉ ДыЙ§Пј 1983. 8. 23, МБАэ 83ЕЕ1632 ЦЧАс; ДыЙ§Пј 1993. 4. 27, МБАэ 92ЕЕ2171 ЦЧАс; ДыЙ§Пј 2000. 6. 15, 99ЕЕ1108 РќПјЧеРЧУМ ЦЧАс; ДыЙ§Пј 2004. 3. 26, МБАэ 2003ЕЕ7482 ЦЧАс.

22) двђЉ ТїПыМЎ/УжПыМК, ЧќЛчМвМлЙ§, СІ4ЦЧ, 21ММБтЛч, 2013, 283Ищ.

23) ДыЙ§Пј 2013. 8. 14, МБАэ 2012ЕЕ13665 ЦЧАс. ЁИАјЦЧСиКё ЖЧДТ АјЦЧБтРЯПЁМ РЬЙЬ СѕО№РЛ ИЖФЃ СѕРЮРЛ АЫЛчАЁ МвШЏЧб ШФ ЧЧАэРЮПЁАд РЏИЎЧб СѕО№ ГЛПыРЛ УпБУЧЯПЉ РЬИІ РЯЙцРћРИЗЮ ЙјКЙНУХАДТ ЙцНФРИЗЮ РлМКЧб СјМњСЖМИІ РЏСЫРЧ СѕАХЗЮ ЛяДТ АЭРК ДчЛчРкСжРЧЁЄАјЦЧСпНЩСжРЧЁЄСїСЂСжРЧИІ СіЧтЧЯДТ ЧіЧр ЧќЛчМвМлЙ§РЧ МвМлБИСЖПЁ ОюБпГЊДТ АЭРЯ ЛгИИ ОЦДЯЖѓ, ЧхЙ§ СІ27СЖАЁ КИРхЧЯДТ БтКЛБЧ, Ся Й§АќРЧ ИщРќПЁМ И№Еч СѕАХРкЗсАЁ СЖЛчЁЄСјМњЕЧАэ РЬПЁ ДыЧЯПЉ ЧЧАэРЮРЬ АјАнЁЄЙцОюЧв Мі РжДТ БтШИАЁ НЧСњРћРИЗЮ КЮПЉЕЧДТ РчЦЧРЛ ЙоРЛ БЧИЎИІ ФЇЧиЧЯДТ АЭРЬЙЧЗЮ, РЬЗЏЧб СјМњСЖМДТ ЧЧАэРЮРЬ СѕАХЗЮ Чв Мі РжРНПЁ ЕПРЧЧЯСі ОЦДЯЧЯДТ Чб СѕАХДЩЗТРЬ ОјАэ, Бз ШФ ПјСјМњРкРЮ СОРќ СѕРЮРЬ ДйНУ Й§СЄПЁ УтМЎЧЯПЉ СѕО№РЛ ЧЯИщМ Бз СјМњСЖМРЧ МКИГРЧ СјСЄЧдРЛ РЮСЄЧЯАэ ЧЧАэРЮУјПЁ ЙнДыНХЙЎРЧ БтШИАЁ КЮПЉЕЧОњДйАэ ЧЯДѕЖѓЕЕ Бз СѕО№ РкУМИІ РЏСЫРЧ СѕАХЗЮ Чв Мі РжРНРК КАЗаРИЗЮ ЧЯАэ РЇПЭ ААРК СјМњСЖМРЧ СѕАХДЩЗТРЬ ОјДйДТ АсЗаРК ДоИЎЧв АЭРЬ ОЦДЯДй. РЬДТ АЫЛчАЁ АјЦЧСиКё ЖЧДТ АјЦЧБтРЯПЁМ РЬЙЬ СѕО№РЛ ИЖФЃ СѕРЮПЁАд МіЛчБтАќПЁ УтМЎЧв АЭРЛ ПфБИЧЯПЉ Бз СѕРЮРЛ ЛѓДыЗЮ РЇСѕРЧ ЧјРЧИІ СЖЛчЧб ГЛПыРЛ ДуРК ЧЧРЧРкНХЙЎСЖМРЧ АцПьЕЕ ИЖТљАЁСіРЬДй.ЁЙ

РЬЛѓРИЗЮ АЫТћ МіЛч, АцТћ СЖЛч Йз ЧќЛчРчЦЧ ЛчАЧ Ею ЧќЛчРќЙЎКЏШЃЛч УЕСжЧі ЙкЛчРЧ МіЛчПЭ КЏШЃИІ ХыЧи, 'МіЛчРЧ АГГф, ЦЏТЁ, ИёРћ, СОБт'ПЁ ДыЧи ЛьЦьКИОвНРДЯДй.

ДйРНЙјПЁДТ МіЛчРЧ ЧЪПфМКАњ ЛѓДчМКПЁ ДыЧи ОЫОЦКИАкНРДЯДй.

#ДыБИЧќЛчРќЙЎКЏШЃЛч #ДыБИЧќЛчКЏШЃЛч #ДыБИЧќЛчЛчАЧКЏШЃЛч #ДыБИЧќЛчЛчАЧРќЙЎКЏШЃЛч #ДыБИМКЙќСЫКЏШЃЛч #ДыБИАСІУпЧрКЏШЃЛч #ДыБИМКЙќСЫЛчАЧКЏШЃЛч #ДыБИАцТћКЏШЃЛч #ДыБИАЫТћКЏШЃЛч #ДыБИСіЙцЙ§ПјКЏШЃЛч #УЕСжЧіКЏШЃЛч #МіЛчПЭКЏШЃ #ДыБИЧќЛчРчЦЧКЏШЃЛч #ДыБИЧќЛчМвМлКЏШЃЛч #ДыБИКЏШЃЛчУпУЕ #ДыБИКЏШЃЛч #ДыБИЧќЛчКЏШЃЛчУпУЕ #ДыБИМКЦјЧрКЏШЃЛч #ДыБИМКЦјЗТКЏШЃЛч #ДыБИЛчБтКЏШЃЛч #ДыБИЛчБтЛчАЧКЏШЃЛч #ДыБИШОЗЩКЏШЃЛч #ДыБИРЏИэЧбКЏШЃЛч #ДыЧбКЏШЃЛчЧљШИЧќЛчРќЙЎКЏШЃЛч #ДыБИСіЙцКЏШЃЛчШИЧќЛчКЏШЃЛч