이번에는 대구형사전문변호사 천주현 박사(대구·경북 1호 형사전문변호사)의 저서 ‘수사와 변호’를 통하여, ‘수사서류의 증거법상 기능_증거재판주의, 실무증거의 예시, 증거능력 인정요건’에 대해 알아보겠습니다.

[수사와 변호 30회차]

‘수사서류의 증거법상 기능’

‘수사와 변호’ (박영사)

제1편 수사

제2장 수사기관

제3장 수사의 방식과 종류

제4장 위법수사 규제의 필요성

제5장 수사방식의 변화

제6장 수사서류의 증거법상 기능

제1절 증거재판주의

형사소송법은 증거능력 있는 증거에 국한하여 증거로 채택하고, 증거능력이 없는 증거(위법수집증거, 임의성 없는 자백, 전문법칙의 예외요건 불 충족 전문증거)에 대해서는 증거로 삼지 아니하며, 채택된 증거로 합리적 의심 없는 유죄의 심증이 형성될 경우에만 유죄의 판결을 할 수 있다(법 제307조)고 규정하여 증거재판주의를 천명하고 있다.

다만 증거능력 있는 증거가 요구되는 것은 공소사실을 입증하기 위한 본증에 한해서이다. 따라서 변호인의 제출 증거는 탄핵증거(반증)이므로 엄격한 증거능력이나 증거조사절차가 요구되지 않는다.

제2절 실무증거의 예시

수사서류(각주 1)중 증거로 흔히 등장하는 것으로는, 고소장, 첨부서류(고소장 첨부 계약서 또는 위조문서), 참고인진술조서, 피의자신문조서, 진술서, 수사보고서(초동사건발생 및 출동보고, 사건인지보고, 입건보고, 검거보고, 탐문수사결과보고, 소재탐지보고, 동종전과보고, 처분미상전과보고, 합의상황관련, 피의자 진술 허위여부에 대한, 피해자 진술 신빙성에 대한 등), 진단서, 사진(범행재연사진, 피해장소·피해상태 사진), 조사과정 영상녹화 CD, CCTV CD, 녹취록, 압수 증거물(찢어진 옷, 칼, 노트북, 핸드폰 등), 금융거래내역, 통화목록·위치추적결과회시, 수표사본, 전과기록, 합의서 등을 들 수 있다.(각주 2)

제3절 증거능력 인정요건

증거법의 세계에서 위 증거들이 증거능력을 얻는 요건은 각기 다른 점이 많아 실무상 증거조사절차에서 상당한 어려움을 겪게 된다. 특히 변호인의 입장에서는 검찰 제출 증거에 대해 인부하여야 하고, 인부에 따른 추가 증거조사과정을 정확히 이해하고 있어야 하기 때문에 더욱 그러하다.

변호인은 증거인부시 ‘자신의 소송법상 행위가 향후의 증거조사절차에 어떻게 작용할 것인지, 입증계획의 성공과 실패가 피고인의 선고형량에 어떻게 작용할 것인지’ 까지도 충분히 미리 파악하고 있어야 한다. 따라서 형사변호인은 형사소송법상 증거능력에 대한 규정을 명확히 이해하고 있어야 하며, 그러한 명확한 이해를 전제로 증거싸움을 시작해야 하는 것이다. 그렇다면 명백한 증거 없는 위법수집증거배제 주장이나 승산 없는 증거에 대한 부동의, 진정성립 부인 등은 피할 것이다.

차례로 본다.

1. 증거물

가. 증거물의 경우, 위법하게 수집되지 않았다면, 증거조사 과정에서 제시(법 제292조의2)라는 조사방식 준수만이 남아 있을 뿐 증거능력과 관련한 문제는 일어나지 않는다. 증명력의 문제만이 남게 된다.

나. 그렇다면 위법수집증거에 해당하는 경우는 어떤 경우인지 분명히 할 필요가 있다.

(1) 개정 형사소송법은 제308조의2(위법수집증거의 배제) 조문에, “적법한 절차에 따르지 아니하고 수집한 증거는 증거로 할 수 없다.”는 내용을 신설하였다. 종전에는 제309조의 자백배제법칙의 조문만을 두어 위법하거나 임의성에 의심 있는 진술에 대해서는 배제하고 있었으나, 비진술증거물에 대해서는 성질이나 형상에 변함이 없다는 이유로 증거능력을 인정해 왔고 이에 대해 오랫동안 학계의 비판이 있자 개정 형사소송법에 이를 수용한 것이다.(각주 3)(각주 4) 이제 위법하게 수집된 압수물 중 증거물은 제308조의2에 의해 증거능력을 상실하게 되었고,(각주 5)(각주 6) 파생증거도 원칙적으로 인과관계가 희석 또는 단절되지 않는 한 증거로 쓸 수 없다.(각주 7)

(2) 이미 외국의 경우에는 법률 또는 판례에 의해 위법하게 수집된 증거물에 대해 증거능력을 배제하여 왔다.

외국 사례에서 개정 형사소송법의 구체적 운용과 관련하여 나아갈 방향을 참고할 수 있을 것이다.(각주 8)

(가) 미국(美國)은 Body v. U.S 616(1886) 사건에서 최초로 증거수집절차의 불법성을 설시하였으며, Weeks v. U.S. 232 U.S 388(1914) 사건에서도 위법하게 압수된 물건을 증거로 삼는 경우는 수정헌법 제4조의 적정절차에 위배된다고 판시하였고, 나아가 Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643(1961) 사건에서는 Weeks사건 판결에서 확립한 위법수집증거배제법칙이 연방사건 뿐만 아니라 연방헌법 제14조를 통해 주(州) 사건에도 적용된다고 판시하였다. 다만 1978년 U.S. V. Houltin 판결에서는 위법수집증거배제법칙은 헌법상 요구되는 구제수단이 아니며 법원에 의해 인정된 원칙이라고 하여 사법상 형성된 법칙으로 보았다(1984년의 U.S. v. Leon. 35 Crl 3273도 同旨).

(나) 영국(英國)의 경우에는, PACE 제78조 제1항에서 “어떠한 절차에 있어서도 소추측이 신청하는 증거에 대하여, 그 증거가 획득된 상황을 포함한 모든 사정을 고려하여 그 증거를 허용하는 것이 당해 절차의 공정성에 적개적인 효과를 미치므로 이를 허용해서는 안 된다고 판단되는 경우 법원은 증거의 허용을 거부할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 이 규정에 따라 과거 common law 상의 불명료했던 경찰의 권한 및 피의자·피고인의 권리가 분명하게 입법되었으며, 판사는 자신의 재량에 따라 위법수집증거를 배제할 수 있게 되었다. 미국과는 달리 증거배제에 대해 판사에게 재량을 주고 있다.

(다) 일본(日本)의 경우에는, 1978년 최고재판소의 판결(각주 9)을 통해 위법수집증거배제법칙을 수용하였다. 일본은 증거를 배제하는 기준으로 대체로 형량적 사고를 바탕으로 중대한 위법이 있거나 헌법에 위반하는 경우에 한하여 증거배제를 인정하고 있다.(각주 10) (라) 독일(獨逸)의경우에는, 증거수집금지(Beweiserhebungsverbot)와 증거사용금지(Beweisverwertungs-verbot)를 두고 있는데, 증거사용금지가 영미의 위법수집증거배제법칙과 같은 내용이라고 볼 수 있다. 위법하게 수집된 증거의 사용을 금지하는 독일 형사소송법 제136조의 a 조항(각주 11)은 진술증거에 적용되고, 비진술증거에 대해서는 연방헌법재판소와 연방대법원에 의해 ‘헌법적 증거금지’라는 판례이론이 적용된다. 이러한 독일의 이론은 증거금지의 법적근거를 헌법에 보장된 기본권에 직접 두고 있고, 판단기준으로 비례성의 원칙을 채용하고 있다.

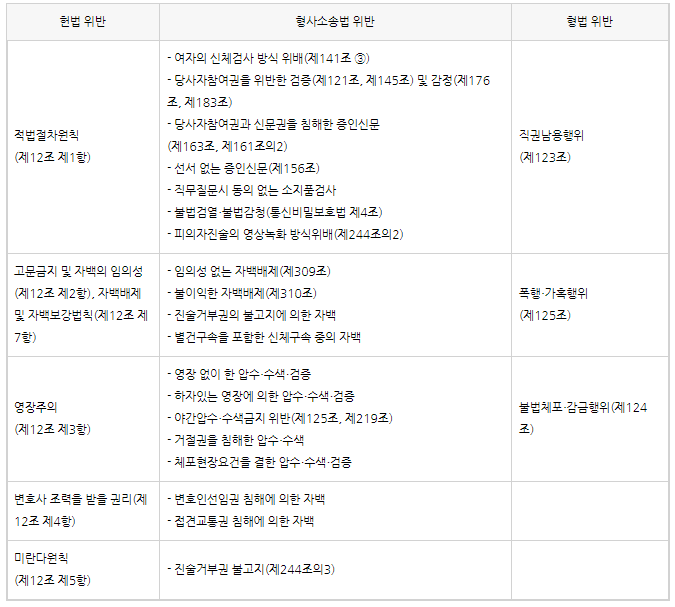

(3) 우리의 경우, 중대한 절차위배로 보아야 할 사안, 즉 이론의 여지없이 위법수집증거배제법칙이 적용되어야 할 사안으로는, 영장제도나 적법절차를 규정하고 있는 헌법규정에 위반한 경우, 수사기관의 수사 활동이 형법에 위반된 경우, 형사소송법상 효력규정에 위배하여 압수·수색 등이 무효인 경우를 들 수 있다. 표로 정리하여 보면 아래와 같다.

<표> 위법수집증거에 해당하여 증거능력을 배제할 사례(각주 12)

(4) 그 외의 경우 미국식으로 완전히 증거능력을 부정할 것인지, 아니면 증거가치를 형량할 여지를 남겨둘지 여부에 관하여는 기존에 축적되어 온 학설이 여전히 적용될 수 있다고 보이고, 최근 대법원의 위법수집 증거물에 대한 원칙적 증거능력 부인의 전원합의체 판결(각주 13)을 구체적 하급심 사안마다 고려할 필요가 있다.

대법원 2007. 11. 15, 선고 2007도3061 전원합의체 판결의 다수의견은, 헌법과 형사소송법이 정한 절차에 따르지 아니하고 수집된 증거는 기본적 인권보장을 위해 마련된 적법한 절차에 따르지 않은 것으로서 원칙적으로 유죄인정의 증거로 삼을 수 없다고 하면서, 예외 인정요건도 “절차 위반행위가 적법절차의 실질적 내용을 침해하는 경우에 해당하지 않고, 증거의 증거능력을 배제하는 것이 오히려 형사사법정의 실현의 취지에 반하는 결과를 초래하는 것으로 평가되는 경우”로 봄으로써 매우 제한적으로 해석하고 있다. 이는 별개의견이 택한 중대한 절차상 위법사유가 있는 경우에만 증거능력을 부정하는 태도보다도 더 수사절차의 염결성을 강조한 입장으로 해석되고 있다.(각주 14)

따라서 영장주의 위배 사안임에도, 증거수집절차의 하자가 경미하거나 단순한 훈시규정을 넘어선 정도에 불과하다고 보고 증거능력을 허용하여야 한다는 견해(각주 15)는 타당하지 않다. 필요성의 이유로 위법한 증거수집방식을 허용하는 것은 지극히 위험하여 택할 것이 아니라고 결론내린 바 있다(제1편 제3장 제2절 참조).

2. 진술증거

진술증거는 증거물보다 훨씬 까다롭다.

가. 우선, 자백이라면 임의성이 있어야 한다(법 제309조).

피고인이 자백의 임의성을 다투는 경우 검사가 이에 대한 입증을 해야 하고,(각주 16) 법원은 피고인의 학력, 경력, 직업, 사회적 지위, 지능정도, 진술내용, 조서형식 등 제반사정을 참작하여 임의성 유무를 판단하게 된다.(각주 17)

나. 다음으로, 모든 증거는(자백, 증거물 불문) 적법한 절차로 획득한 증거여야 한다(법 제308조의 2).

따라서 변호인 참여권이 보장되지 않은 피의자신문조서, 영상녹화의 요건을 갖추지 않은 채 조사과정을 영상녹화하면서 작성한 피의자신문조서, 수사과정을 기록하지 않은 채 작성된 피의자신문조서 등은 증거능력이 부정된다.(각주 18) 압수절차를 위반한 비진술증거에 대해서는 앞서 살핀 바 있다(제1편 제3장 제3절 참조).

다. 임의성이 있고, 적법하게 획득한 것이라면, 증거동의로 쉽게 전문법칙의 적용을 생략할 수 있다(법 제318조).

따라서 증거동의의 경우 변호인으로서는 신중해야 한다. 일단 1심에서 동의하여 적법하게 증거조사가 마쳐진 증거에 대해 2심에서 다른 증거의견을 제시한다 해도 원칙적으로 효력이 없기 때문이다.(각주 19)

라. 부동의 하거나, 내용을 부인하거나, 진정성립을 부인할 경우 증거의 세계에 들어오는 방법은 조금씩 다르다. 전문법칙의 예외규정(각주 20)의 차이 때문이다.

(1) 검사작성 피의자신문조서(檢事作成 被疑者訊問調書)는 피고인이 진정성립을 부인할 경우 그 조서에 기재된 진술이 피고인이 진술한 내용과 동일하게 기재되어 있음이 영상녹화물(각주 21)이나 그 밖의 객관적인 방법(각주 22)에 의하여 증명되고, 그 조서에 기재된 진술이 특히 신빙할 수 있는 상태(각주 23)하에서 행하여졌음이 증명된 때에 한하여 증거로 할 수 있다(법 제312조 제1항, 제2항).

(2) 사법경찰관 작성 피의자신문조서(司法警察官作成 被疑者訊問調書)는 피고인이 내용을 부인할 경우 증거로 사용할 수 없다(법 제312조 제3항).(각주 24) 우리나라의 특수한 입법례이다.

독일(獨逸)은 공판에서 피의자 신문조서를 제출하는 것을 원칙적으로 금지하고 있고(독일 형사소송법 제250조), 다만 동법 제251조에서 일정한 경우 예외를 인정하여 과거 신문조서의 낭독으로 대체할 수 있다. 증인, 감정인 또는 공동피의자의 사망, 정신질환, 질병, 노쇠, 기타 제거할 수 없는 장애, 원격, 동의 등의 경우이다. 독일은 직권주의 아래에서의 직접주의 요청을 수용하고 있다고 평가된다. 반면, 일본(日本)은 검사 작성의 것이건 사법경찰관 작성의 것이건 피의자신문조서는 임의성만 인정되면 우리나라의 형식적 진정성립으로 곧바로 증거능력을 인정하고 있다.(각주 25)

(3) 검사 또는 사법경찰관 작성 참고인진술조서(參考人陳述調書)는 원진술자가 공판준비 또는 공판기일에서의 진술로 성립을 인정하거나 영상녹화물 또는 그 밖의 객관적인 방법에 의하여 증명되고, 피고인 또는 변호인이 공판준비 또는 공판기일에 그 기재 내용에 관하여 원진술자를 신문할 수 있었던 때(각주 26)에는 증거로 할 수 있다. 다만, 그 조서에 기재된 진술이 특히 신빙할 수 있는 상태 하에서 행하여졌음이 증명된 때에 한한다(법 제312조 제4항).

조서를 작성하지 않고 영상녹화물만 제출된 경우 피고인이 증거에 동의하지 않는 한 어떠한 방법으로도 공소사실에 대한 독립된 증거능력이 없다는 점은 앞서 보았고(제1편 제5장 제2절 참조), 최근 대법원도 거듭 이 점을 확인하였다.(각주 27)

< 생각할 점 >

실무상으로는 검찰 증거 중 피해자 진술조서 또는 피의자신문조서 중 피해자 대질부분에 대하여 변호인이 부동의 할 경우 검찰 측 증인으로 피해자가 소환되어 진정성립을 한 후 법정 증언을 하게 되고 이 때 피고인 및 변호인은 반대신문권을 행사할 기회를 갖게 된다.

반대신문권 행사가 형식적인 것이어도 좋은지, 실질적이어야 할 것인지에 대해 각 법관의 인식이 다를 수 있겠으나, 때로는 증인의 입장만을 고려한 나머지 공소사실과 직접 관련된 질문이 아니거나 수사기관 진술내용을 확인하기 위한 신문을 하는 경우 중간 중간 제한하는 일이 발생하는 경우가 있다. 이 같은 소송지휘권의 행사는 증인의 수사기관 진술을 짧은 공판기일 중의 증인신문절차 만으로 탄핵해야 하는 피고인의 입장을 감안하지 못한 것이며, 반대신문권의 제약은 방어권 위축으로 귀결된다. 증인의 수사기관 진술 내용, 진술의 경위, 진술의 모순을 충분히 탄핵할 수 있어야만 형사소송법 제312조 제4항 단서의 진술의 특신성을 확인할 수 있기도 하기 때문이다.

심지어 공판검사 중 일부는, 변호인이 조서작성경위의 위법성과 관련한 증인신문을 하는 경우, 증인이 진정성립을 인정한 조서에 대해 왜 추가로 증거능력을 문제 삼느냐며 변호인에게 직접 석명권을 행사하기도 하였다. 그러나 그 같은 검사의 처사는 다음과 같은 점에서 잘못되었다.

첫째, 진정성립 인정은 전문법칙 예외요건을 충족한 것에 불과하고, 그나마 제312조 제4항 단서의 진술 특신성을 고려하면 여전히 증인의 수사기관 진술을 탄핵할 필요가 있다.

둘째, 전문법칙과 위법수집증거배제법칙은 다르므로 설사 수사기관에서 진술한 피해자가 증인으로 나와 진정성립을 인정했더라도 조서의 작성방법을 위배했다든지, 여러 명의 피해자가 통모하여 피해 진술한 경우 위법수집증거배제법칙에 의해 증거가 배척될 필요성이 있다.

셋째, 전문법칙과 위법수집증거배제법칙을 통과한 증거라도 특히 수사기관의 유도신문에 의해 간략히 답변한 것을 구체적으로 답변한 것으로 조서를 정리했다든지, 피해자 A가 진술하여야 할 것을 피해자 B가 대신 진술하였다든지, 혹은 여러 명의 피해자가 통모하여 진술한 경우 증명력 감쇄를 위해 폭넓은 증인신문을 할 필요성이 있다(그러함에도 변호인은 재판부에 합리적 의심을 제기하는 정도의 노력을 다하는 것만으로도 만족해야 하는 경우가 많다. 수사권이 없고, 짧디 짧은 증인신문절차를 통해서만 탄핵해야 하기 때문이다).

넷째, 석명권 행사는 재판장이 하여야 하지, 증인에 대한 반대신문 중 검사가 직접 피고인의 변호인에게 행사할 수 있는 것이 아니다.

다섯째, 문제된 사건은 피해자들의 진술증거에 전적으로 의존하였다 하여도 과언이 아닌 사건으로 피해자들 진술탄핵이 절실히 필요한 사건이었다(대구지방법원 2014고단**** 공판 중의 문제점).

(4) 그 명칭이 진술서라 하더라도 피의자가 수사기관에서 스스로 작성한 서류는 명칭에 불문(名稱不問)하고 실질(實質)에 따라 위 1항 내지 제4항과 같다(법 제312조 제5항). 따라서 명칭은 진술서라고 하더라도 내용상 피의자신문조서에 기재할 내용을 기재한 것이라면, 경찰 단계작성 진술서의 경우 사법경찰관작성 피의자신문조서와 같이 내용부인으로 쉽게 증거능력을 상실시킬 수 있다.

(5) 검사 또는 사법경찰관이 검증의 결과를 기재한 조서(檢證調書)는 적법한 절차와 방식에 따라 작성된 것으로서 공판준비 또는 공판기일에서의 작성자의 진술에 따라 그 성립의 진정함이 증명된 때에는 증거로 할 수 있다(법 제312조 제6항).

작성자는 검사나 사법경찰관이다. 종전 규정에 ‘원진술자’라고 표현하던 것을 “작성자”라고 개정하여 표현하고 있으므로 작성자를 검사나 사법경찰관으로 봄이 타당하다.

또한, 검증조서에 기재된 피고인이나 참고인 등의 진술은 수사기관에서 작성된 진술조서나 진술서의 증거능력 요건을 구비해야 증거능력이 인정된다(법 제313조 제1항).(각주 28)(각주 29)

(6) 피고인 또는 피고인이 아닌 자가 작성한 진술서(陳述書)나 그 진술을 기재한 서류로서 그 작성자 또는 진술자의 자필이거나 그 서명 또는 날인이 있는 것(署名·捺印)은 공판준비나 공판기일에서의 그 작성자 또는 진술자의 진술에 의하여 그 성립의 진정함이 증명된 때에는 증거로 할 수 있다. 단, 피고인의 진술을 기재한 서류는 공판준비 또는 공판기일에서의 그 작성자의 진술에 의하여 그 성립의 진정함이 증명되고 그 진술이 특히 신빙할 수 있는 상태 하(特信狀態)에서 행하여 진 때에 한하여 피고인의 공판준비 또는 공판기일에서의 진술에 불구하고 증거로 할 수 있다(법 제313조 제1항).

(7) 감정의 경과와 결과를 기재한 서류(鑑定書)도 전항과 같다(법 제313조 제2항). 따라서 피고인이나 변호인이 감정서에 대해 부동의하는 경우 감정인의 자필로 작성되었거나 서명날인이 있고, 감정인의 공판정 진술에 의해 진정성립이 인정되어야 이를 증거로 할 수 있다.

(8) 형사소송법 제312조 또는 제313조의 경우에 공판준비 또는 공판기일에 진술을 요하는 자가 사망·질병·외국거주·소재불명 그 밖에 이에 준하는 사유로 인하여 진술할 수 없는 때에는 그 조서 및 그 밖의 서류를 증거로 할 수 있다. 다만, 그 진술 또는 작성이 특히 신빙할 수 있는 상태 하에서 행하여졌음이 증명된 때에 한한다(법 제314조).

개정 형사소송법에서 소재불명이 추가되었다. ‘소재불명 그 밖에 이에 준하는 사유’로 개정(필요성 요건의 강화)되어 예외인정 요건을 가급적 엄격하게 해석하려는 최근 대법원 판례(각주 30)의 경향을 반영하려 노력한 것이다. 비록 그 문언에 있어 종전 규정과 큰 차이가 없다고 하더라도 공판중심주의 및 구두변론주의의 강화라는 개정 형사소송법의 근본취지에 비추어 실무운용도 엄격하게 해야 할 것이다.(각주 31)

(9) 피고인이 아닌 자(공소제기 전에 피고인을 피의자로 조사하였거나 그 조사에 참여하였던 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 공판준비 또는 공판기일에서의 진술이 피고인의 진술을 그 내용으로 하는 것인 때에는 그 진술이 특히 신빙할 수 있는 상태 하에서 행하여졌음이 증명된 때에 한하여 이를 증거로 할 수 있다(법 제316조 제1항).

피고인 아닌 자의 공판준비 또는 공판기일에서의 진술이 피고인 아닌 타인의 진술을 그 내용으로 하는 것인 때에는 원진술자가 사망, 질병, 외국거주, 소재불명 그 밖에 이에 준하는 사유로 인하여 진술할 수 없고, 그 진술이 특히 신빙할 수 있는 상태 하에서 행하여졌음이 증명된 때에 한하여 이를 증거로 할 수 있다(법 제316조 제2항). 따라서 제2항에 따른 조사자의 증언에 증거능력이 인정되기 위해서는 원진술자가 사망, 질병, 외국거주, 소재불명, 그 밖에 이에 준하는 사유로 인하여 진술할 수 없어야 하는 것이라서, 원진술자가 법정에 출석하여 수사기관에서 한 진술을 부인하는 취지로 증언한 이상 원진술자의 진술을 내용으로 하는 조사자의 증언은 증거능력이 없다.(각주 32)

이로써 피의자를 수사과정에서 조사하였던 직접 조사자나 그 조사에 참여하였던 자가 피고인이 수사기관에서 한 진술 내용을 증언(調査者 證言)하면 전문법칙의 예외로서 특신성을 요건으로 하여 그 증거능력을 인정할 수 있고(법 제316조 제1항), 참고인의 진술내용에 관하여는 원진술자인 그 참고인의 진술 불가능성과 특신정황을 요건으로 하여 그 참고인을 조사한 수사관이나 그 조사에 참여한 자의 증언의 증거능력을 인정할 수 있게 되었다(법 제316조 제2항). 이는 종래 사법경찰관리 등이 수사과정에서 피고인이 범행을 자백하는 것을 들었다고 증언해도 그 증언의 증거능력을 구법 제312조 제2항에 의해 부정하던 대법원 판례(각주 33)와 달리 2007년 개정 형사소송법에서 신설된 조항이다. 이에 대해서는 수사기관 작성 조서의 증거능력을 일반적으로 인정하는 종래의 증거법 골격을 그대로 유지하면서 나아가 조사자 증언의 증거능력까지 인정함으로써 자백획득 편중 수사관행을 시정하지 못하도록 한 조치라는 비판이 있다.(각주 34)

조사자 증언의 증거능력 요건 중 특신성에 대한 판단은 Case by case이겠으나, 최근 하급심 판결에서는 다음과 같은 일응의 기준을 제시한 바 있다.(각주 35)

<판결 1>

「…(전략) (다) 피고인들은 또 피고인들을 조사했던 경찰관들이 원심법정에서 피고인들이 수사과정에서 선거운동과 관련하여 금품을 수수한 사실을 자백하였다고 증언 하였으나 피고인들이 경찰에서 금품을 수수하였다고 인정한 것은 나이 어린 경찰관들이 모욕적인 언사로 추궁을 하며 윽박지르는 바람에 검찰에서 진솔하게 대답하기 위하여 허위로 진술한 것이므로 위 경찰관들의 증언은 형사소송법 제312조 제2항의 입법취지에 따라 아무런 증거능력이 없다고 주장한다.

종래 대법원 판례는 피고인이 경찰에서의 진술을 부인하는 경우 조사경찰관이 경찰조사시 피고인이 범행을 자백하였고 그에 따라 범행 사실을 확인하였다고 법정에서 증언하였다고 하더라도 피고인이 경찰에서의 진술을 부인하는 이상 구 형사소송법 제312조 제2항 (현행 제 312조 제3항)의 취지에 비추어 증거 능력이 없다고 판시하여 왔다. 그러나 2007. 6. 1. 법률 제8496호로 개정되어 2008. 1. 1. 부터 시행된 현행 형사소송법은 조사자의 증언을 인정하지 아니한 종래의 대법원 판례의 태도와는 달리, 조사경찰관 등이 증인으로 나와 위증죄의 부담을 안고 피고인측의 반대심문을 받으면서 한 증언에 증거능력을 부여함으로써 실체적 진실발견과 피고인의 방어권 보장사이에 조화를 도모할 목적으로, 제316조 제1항에서 ‘피고인이 아닌 자’에 "공소제기 전에 피고인을 피의자로 조사하였거나 그 조사에 참여하였던 자를 포함한다."는 규정을 신설하였다. 따라서 피고인의 진술을 내용으로 하는 조사경찰관의 증언은 그 진술이 특히 신빙할 수 있는 상태 하에서 행하여졌다면 증거능력이 있다고 할 것이다.

그러므로 살피건대, 원심에서 적법하게 채택하여 조사한 증거들과 당심 증인 권○○, 김##씨의 진술에 의하면, 피고인들을 조사한 경찰관인 권○○과 김##은 피고인들에게 진술거부권과 변호사선임권이 있음을 고지하고 조사 도중에 적절하게 휴식시간을 주면서 조사하였고, 피고인들은 2008. 4. 2. 긴급체포된 후 그날 오후부터 다음 날 새벽 1시경까지 1회 경찰 피의자 신문을 받았으나 그 후 충분히 수면을 취하고 그 다음 피의자신문부터는 주간에 조사를 받았으며, 피고인들이 영양경찰서에서 1회 경찰 피의자 신문을 마치고 영덕 경찰서 유치장에 입감되기 직전 담당 검사와의 면담을 원하여 조사 경찰관들이 배제된 상태에서 대구지방검찰철 영덕지청의 담당검사와 면담하였는데 당시 '불편한 점이 없었느냐'는 당담 검사의 질문에 피고인들은 경찰의 회유나 협박이 있었다, 불편한 점이 있다는 등의 이야기를 한 적이 없었고, 피고인들은 처음부터 범행을 자백한 것이 아니라 피고인 박○○의 집에 대한 압수수색결과 장롱위에 띠지로 묶인 100만원 묶음 15다발이 발견되자 그때부터 자신들의 범행을 자백하기 시작하였으며, 피고인 박○○은 영양군 입암면 출신으로 경상북도 도의회 의원까지 지낸 인물이고, 위 피고인을 주로 조사하여 금품 수수 사실을 자백하는 진술을 받은 경찰관 권○○도 입암면이 고향으로 위 피고인 아들의 중학교 후배인점 등에 비추어 볼때, 경찰에서 피고인들이 금품 수수 사실을 자백하는 내용의 진술을 한 것은 그 진술에 허위 개입의 여지가 거의 없고 그 진술 내용의 신빙성이나 임의성을 담보할 만한 상태에서 행하여졌다고 보인다.

따라서 경찰 수사 단계에서 범행을 자백하는 피고인들의 진술을 내용으로 하는 증인 권○○, 김##의 원심 및 당심 법정 진술은 그 증거능력이 있고, 피고인들의 신분이나 지위에 비추어볼 때 자백의 의미나 중요성을 제대로 헤아리지 못한 채 허위자백을 하였다고 볼 수 없는 만큼 그 신빙성도 충분하다고 할 것이다.」(대구고등법원 2008. 11. 27, 선고 2008노293 판결)

<판결 2>

「…(전략) 나. 피고인을 검거하거나 수사기관에서 조사한 경찰관 위OO, 최OO의 법정진술 중 피고인이 공소사실에 관하여 자백한 것을 들었다는 부분에 관하여 본다.

1) 형사소송법 제316조 제1항은, ‘피고인이 아닌 자(공소제기 전에 피고인을 피의자로 조사하였거나 그 조사에 참여하였던 자를 포함한다)의 공판준비 또는 공판기일에서의 진술이 피고인의 진술을 그 내용으로 하는 것일 때에는 그 진술이 특히 신빙할 수 있는 상태 하에서 행하여졌음이 증명된 때에는 이를 증거로 사용할 수 있다’라고 규정하고 있으므로, 수사기관에서 피고인을 피의자로 조사한 조사자 증언의 증거능력이 인정되기 위하여는 조사 당시 피고인의 진술이 ‘법관의 면전에서 진술이 이루어진 것과 동일시할 수 있는 정도로 객관성과 공정성을 담보할 수 있는 구체적인 외부적 상황’ 아래에서 이루어졌음이 증명되어야 할 것이고, 그 특신상태에 대하여는 검사가 입증하여야 할 것이다.

그러나 검사나 변호인이 제출한 증거들에 의하면, 피고인이 인터넷에 자전거를 판매한다는 4건의 글을 게시한 사실, 이를 이상히 여긴 서울OO경찰서 OOO지구대 경찰관 위OO이 피고인에게 인터넷에 게시한 자전거를 사겠다고 연락하여 2010. 3. 13. 19:45경 서울 마포구 합정동 지하철 2호선 합정역 부근에서 피고인을 만난 사실, 피고인은 당시 위 공소사실 기재 아메리칸 이글 자전거(이하 이 사건 자전거라 한다)를 가지고 나왔고, 위OO이 인터넷에 판매 글을 게시한 자전거 4대에 대하여 절취여부를 추궁하자 피고인은 그 중 미니벨로 자전거 1대를 절취하였다고 자백한 사실, 위OO이 피고인을 위 지구대로 동행하여 절취여부를 추궁하여 피고인으로부터 위 미니벨로 자전거 외에 아테나 자전거 1대를 절취하였다는 자백을 받았고, 그 상황에서 피고인에게 진술서를 작성하도록 한 사실, 피고인이 위OO으로부터 담배를 얻어 피우면서 절취사실을 시인하면 집에 갈 수 있는지를 묻는 등 여러 차례 절취사실을 시인하면 집에 갈 수 있는지를 물은 사실, 피고인이 결국 이 사건 자전거 절취사실을 자백하고, “오늘 새벽 홍대 근처 주택가에서 이 사건 자전거를 절취하는 등 위 자전거 3대를 절취하였다”는 내용의 진술서를 작성한 사실, 피고인은 경찰서로 가는 도중 위OO에게 차비를 달라고 하여 5,000원을 받은 사실, 위OO은 2010. 3. 13. 23:35경 서울OO경찰서 경찰관 최OO에게 피고인을 인계한 사실, 최OO은 피고인으로부터 심야조사 동의를 받아 제1회 피의자조사를 마친 후 피고인이 집행유예기간 중임을 인지하여 피고인을 긴급체포하고 제2회 피의자조사를 한 사실, 피고인은 위 조사과정 및 영장실질심사 과정에서 위 공소사실을 자백한 사실, 피고인이 이 사건 자전거 절취 일시로 자백한 2010. 3. 13. 새벽 이전인 2010. 3. 12. 오후 01:43경 이미 이 사건 자전거를 매수하려는 사람들이 피고인의 휴대폰으로 문자메시지를 보낸 사실을 각 인정할 수 있는바, 피고인이 당초 이 사건 범행을 부인하였다가 경찰관에게 여러 차례 범행을 시인하면 집에 갈 수 있는지를 물어 본 후 자백한 점, 피고인이 지구대에서 경찰서에 인계되기까지 상당한 시간이 경과된 점, 피고인이 조사 당시 변호인의 조력을 받거나 신뢰관계가 있는 사람이 동석하지 않은 점 등 위 인정사실에 나타난 제반사정에 비추어 보면, 피고인의 당시 진술이 특히 신빙할 수 있는 상태 하에서 행하여졌음이 증명되었다고 보기는 어렵다 할 것이므로, 위OO, 최OO의 법정진술 중 피고인이 위 공소사실에 관하여 자백한 것을 들었다는 진술부분은 증거능력이 없다 할 것이다(설령 위OO, 최OO의 법정진술에 증거능력을 부여한다고 하더라도 앞서 본 사정에 의하면, 피고인이 위 공소사실을 자백하면 석방될 것으로 생각하고 허위로 자백하였을 가능성을 배제할 수 없으므로, 피고인의 자백을 그대로 믿기도 어렵다 할 것이다.)」(서울동부지법 2010. 9. 2, 선고 2010고단758 판결)

< 각주 >

1) 필자가 본서에서 “수사서류의 증거법상 기능”이란 제목으로 해당 부분을 정리한 이유는, 형사소송법 교과서의 난해하고 복잡한 내용으로는 실무상 증거조사절차에서 별반 도움이 되지 않아, 각 서류의 쉽고 명확한 증거능력 요건을 살펴보기 위함이었는데, 이미 30년 전에도 필자와 유사한 고민을 한 학자를 발견할 수 있었다. 참고로, 현재 「형법」, 「형사소송법」 및 「형사소송규칙」에는 수사서류란 용어는 없고, 우리나라 전체 법령을 살펴보아도 오직 교통사고조사규칙[시행 2013. 4. 15.][경찰청훈령 제701호, 2013. 4. 15., 타법개정] 별표 2.에서 “교통사고수사에 필요한 ‘수사서류’”에서 ‘수사서류’란 용어가 등장할 뿐이다.

차용석 교수는 이미 30년 전, ‘수사서류의 증거능력’이란 제목의 논문을 통해, 수사서류란 법전에서나 또는 학문상으로 정착된 용어로서 정의된 것이 아니고 다분히 새로운 사실적인 문제의식을 던져주는 표현으로 소개하면서, 「수사절차에서 수사기관의 활동에 의하여 작성·수집된 사실인정을 위한 보고적문서」로 정의하였고, 그 종류로는 필자가 소개하는 증거법상 서류 대부분을 소개하고 있다(차용석, “수사서류의 증거능력”, 「법학논총」제1집, 한양대학교 법학연구소, 1984, 30면 참조).

2) 하나의 사건의 증거목록을 통째로 소개해보면, 예컨대 대구지방법원 김천지원 2013고합**호 성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(친족관계에의한강제추행), 2013전고**(병합) 부착명령 사건에서 검사의 제출증거는, 1. 고소장, 2. 가족관계증명서, 3. 아동성폭력사건 접수보고, 4. 영상녹화동의서, 5. 확인서(신뢰관계자동석), 6. 수사보고(진술녹화 CD첨부에 대한), 7. 피해자 진술녹화 CD, 8. 피의자신문조서, 9. 수사보고(거짓말탐지 검사결과 회보서 첨부에 대한), 10. 거짓말탐지 검사결과 회보서, 11. 피의자신문조서(제2회), 12. 수사보고(조서 속기록 및 전문가 의견서 첨부에 대한), 13. 피해자 진술녹화 CD 속기록, 14. 아동 성폭력 사건 전문가 의견서, 15. 수사결과보고, 16. 검사 피의자신문조서, 17. 탄원서, 18. 청구 전 조사회보, 19. 청구 전 조사서, 20. 범죄경력조회가 증거로 제출되었다.

이러한 증거를 토대로 유죄판결에서의 ‘증거의 요지’로는, 1. 피고인의 일부 법정진술, 1. 피해자 진술 영상녹화물(CD 1매)에 수록된 문〇〇의 진술, 1. 경찰 수사보고서(조서속기록 및 전문가 의견서 첨부에 대한), 1. 피해자 진술녹화 CD 속기록, 아동 성폭력 사건 전문가 의견서가 적시되었다.

3) 그러나 통신비밀보호법 제4조의 제정에 의해 위법한 감청으로 획득한 통신자료의 증거능력을 배제하고 있었다.

4) 제308조의2의 신설에 대해 비판적 견해도 있다. 차용석 교수는, 위법수집증거배제법칙을 선언한 법제도 없거니와 위법의 개념도 인권보장을 위한 실체적 위법인지, 절차적 위법인지, 아니면 양자를 다 포괄하는 개념인지도 대단히 모호하며, 위법도 사안마다 성질, 종류 및 그 정도가 다르다는 점을 무시한 입법이라며 비판하고 있다. 나아가 차용석 교수는 이 법칙의 명문화에 반대할 뿐만 아니라 확대사용도 반대하는 것으로 보인다. 이는 “성상의 변화가 없는 물건을 증거로 사용하는 문제에 대하여 일률적으로 규정한다는 것은 매우 곤란한 문제”라고 하거나, “우리가 세계적으로 입법례가 없는 규정을 두는 것은 인권보장에만 치우쳐 인권보장과 함께 형사소송의 양대 이념인 적법절차를 통한 실체 진실 발견을 크게 후퇴시키게 될 것이므로, 무리를 하여 성급한 입법으로 사회 안정을 해하지 말고 판례의 형성과 발전에 맡기는 방법이 현명”하다는 내용을 보면 잘 알 수 있다(차용석, “사법제도개혁추진위원회의 형소법 개정시안에 대한 비판적 검토”, 「법조」54권 7호, 법조협회, 2005. 44-47면 참조).

5) 법원행정처와 법무부는 개정 형사소송법 제308조의2의 해석에 있어 다른 입장을 보여 왔다. 즉 법원행정처(法院行政處)는 향후 법원이 비진술증거인 증거물에 이 원칙을 어떻게 해석하여 적용해 나갈 것인지 주목된다고 한 반면(법원행정처, 형사소송법 개정법률 해설, 2007, 124면), 법무부(法務部)는 구체적인 사안에서 어떠한 경우가 적법한 절차에 의하지 아니하고 수집된 증거에 해당될 것인지에 관해서는 위법의 내용 및 정도, 위법한 행위에 의해 침해되는 권리의 성질, 실체적 진실발견의 필요성 등에 대한 종합적인 비교형량을 통해 기준이 정립될 것(법무부, 개정 형사소송법, 2007, 226면)으로 보았기 때문이다. 즉 법원의 태도는 수사기관의 불법적 압수 등에 대한 입장의 표명으로 보여지나, 법무부의 태도는 수사기관의 절차위반이 중대하지 않다면 바로 증거능력이 인정될 수 있다는 취지로 해석된다(류지영, “위법수집증거배제법칙-개정 형사소송법 제308조의2와 관련하여-”, 「법학연구」제29집, 한국법학회, 2008. 2, 323면 참조). 현재는 대법원의 판결이 위 법무부의 견해를 대체로 수용하는 것으로 실무해석상 접근하였다. 대법원 2007. 11. 15, 선고 2007도3061 전원합의체 판결; 대법원 2011. 4. 28, 선고 2009도2109 판결이 그 예가 될 수 있다.

6) 대법원이 ‘진술증거’에 대해서는 일관되게 증거능력을 부정해 왔고(대법원 1992. 6. 26, 선고 92도682 판결; 대법원 1990. 9. 25, 선고 90도1586 판결; 대법원 2002. 6. 11, 선고 2000도5701 판결; 대법원 2001. 9. 28, 선고 2001도4091 판결), 이러한 태도는 개정 형사소송법 시행 이후에도 그대로 유지되고 있는 반면, ‘비진술증거’에 대해서는 개정 형사소송법 시행 이후에도 진술증거와 다른 기준을 적용하여(예컨대, 대법원 2007. 11. 15, 선고 2007도3061 전원합의체판결에서와 같이 ‘적법절차의 실질적인 내용을 침해하는 경우’에 해당할 경우에 한하여 증거능력을 부정하는 것), 재량적 판단을 하는 것은 문제가 있다는 지적이 있다(이런 입장으로는 김봉수, “‘재량적’위법수집증거배제(론)에 대한 비판적 고찰- 왜 유독 ‘비진술증거’에 대해서만 ‘재량적 배제’를 인정하려 하는가? - ”, 「비교형사법연구」11권 2호, 한국비교형사법학회, 2009, 190-209면 참조).

7) 인과관계가 희석 또는 단절되었는지에 대한 기준에 대해서는, 대법원 2013. 3. 14, 선고 2010도2094 판결.

8) 아래 외국의 입법례 및 판례는 류지영, “위법수집증거배제법칙-개정 형사소송법 제308조의2와 관련하여-”, 「법학연구」제29집, 한국법학회, 2008. 2, 318-322면을 전적으로 참고하였음.

9) 日最判 1978. 9. 7(刑集 32-6) 1672.

10) 차용석, “사법제도개혁추진위원회의 형소법 개정시안에 대한 비판적 검토”, 「법조」54권 7호, 법조협회, 2005. 47면.

11) 독일 형사소송법 제136조의 a 제1항은 “피의자, 피고인의 의사결정 및 의사활동의 자유는 학대, 피로가중, 신체침해, 물건의 제공, 고문, 기망 또는 최면술에 의하여 침해되어서는 안 된다. 강제력은 형사소송법이 이를 허용하는 경우에 한하여 사용될 수 있다. 형사소송법이 허용하지 아니하는 처분을 내용으로 하는 협박이나 법률이 예정하고 있지 아니한 이익을 제공한다는 약속은 금지된다.”고 규정하고, 제2항에서는 “피의자 및 피고인의 기억력이나 판단능력을 침해하는 처분은 허용되지 않는다.”고 규정하고 있다. 이 규정은 개인의 의사결정과 의사활동의 자유를 보호하고 그에 대한 침해가 있는 경우에는 그로부터 얻은 증거의 사용을 금지하는 것이다.

12) 아래 표는 김봉수, “‘재량적’위법수집증거배제(론)에 대한 비판적 고찰- 왜 유독 ‘비진술증거’에 대해서만 ‘재량적 배제’를 인정하려 하는가? - ”, 「비교형사법연구」11권 2호, 한국비교형사법학회, 2009, 203-204면의 표를 그대로 소개한 것임.

13) 현재 우리 대법원은 중대한 절차위반의 경우가 아니더라도 원칙적으로 위법하게 수집된 압수물의 증거능력을 부정하면서, 다만 예외적으로 허용의 길을 열어두고 있다.

대법원 2007. 11. 15, 선고 2007도3061 전원합의체 판결. 「(가) 기본적 인권 보장을 위하여 압수수색에 관한 적법절차와 영장주의의 근간을 선언한 헌법과 이를 이어받아 실체적 진실 규명과 개인의 권리보호 이념을 조화롭게 실현할 수 있도록 압수수색절차에 관한 구체적 기준을 마련하고 있는 형사소송법의 규범력은 확고히 유지되어야 한다. 그러므로 헌법과 형사소송법이 정한 절차에 따르지 아니하고 수집한 증거는 기본적 인권 보장을 위해 마련된 적법한 절차에 따르지 않은 것으로서 원칙적으로 유죄 인정의 증거로 삼을 수 없다. 수사기관의 위법한 압수수색을 억제하고 재발을 방지하는 가장 효과적이고 확실한 대응책은 이를 통하여 수집한 증거는 물론 이를 기초로 하여 획득한 2차적 증거를 유죄 인정의 증거로 삼을 수 없도록 하는 것이다. (나) 다만, 법이 정한 절차에 따르지 아니하고 수집한 압수물의 증거능력 인정 여부를 최종적으로 판단함에 있어서는, 실체적 진실 규명을 통한 정당한 형벌권의 실현도 헌법과 법이 형사소송 절차를 통하여 달성하려는 중요한 목표이자 이념이므로, 형식적으로 보아 정해진 절차에 따르지 아니하고 수집한 증거라는 이유만을 내세워 획일적으로 그 증거의 증거능력을 부정하는 것 역시 헌법과 형사소송법이 형사소송에 관한 절차 조항을 마련한 취지에 맞는다고 볼 수 없다. 따라서 수사기관의 증거 수집 과정에서 이루어진 절차 위반행위와 관련된 모든 사정 즉, 절차 조항의 취지와 그 위반의 내용 및 정도, 구체적인 위반 경위와 회피가능성, 절차 조항이 보호하고자 하는 권리 또는 법익의 성질과 침해 정도 및 피고인과의 관련성, 절차 위반행위와 증거수집 사이의 인과관계 등 관련성의 정도, 수사기관의 인식과 의도 등을 전체적·종합적으로 살펴 볼 때, 수사기관의 절차 위반행위가 적법절차의 실질적인 내용을 침해하는 경우에 해당하지 아니하고, 오히려 그 증거의 증거능력을 배제하는 것이 헌법과 형사소송법이 형사소송에 관한 절차 조항을 마련하여 적법절차의 원칙과 실체적 진실 규명의 조화를 도모하고 이를 통하여 형사 사법 정의를 실현하려 한 취지에 반하는 결과를 초래하는 것으로 평가되는 예외적인 경우라면, 법원은 그 증거를 유죄 인정의 증거로 사용할 수 있다고 보아야 한다. 이는 적법한 절차에 따르지 아니하고 수집한 증거를 기초로 하여 획득한 2차적 증거의 경우에도 마찬가지여서, 절차에 따르지 아니한 증거 수집과 2차적 증거 수집 사이 인과관계의 희석 또는 단절 여부를 중심으로 2차적 증거 수집과 관련된 모든 사정을 전체적·종합적으로 고려하여 예외적인 경우에는 유죄 인정의 증거로 사용할 수 있다.」

14) 오기두, “개정된 형사소송법의 운용”, 「저스티스」통권 제103호, 한국법학원, 2008, 91면.

15) 김하중, “수사상 강제채혈의 법적 문제점과 해결방안 -음주운전자에 대한 강제채혈과 위법수집증거 배제법칙을 중심으로-”, 「법조」 57권 9호. 법조협회, 2008, 31-32면.

16) 대법원 2005. 11. 10, 선고 2004도42 판결; 대법원 1988. 4. 10, 선고 97도3234 판결.

참고로 미국도 자백의 임의성의 입증책임을 검사에게 두고 있고{Lepo v. Twomey, 400 U. S. 477(1972)}, 자백의 임의성을 입증하기 위해 조사경찰관이 법정에서 증언하고 있다{권영법, “현대 심리신문기법과 허위자백 : 현대 심리신문기법에 의한 허위자백 유발에 대한 원인분석과 형사소송법상 대응책의 검토를 중심으로”, 「형사정책연구」23권 3호(통권 제91호), 한국형사정책연구원, 2012, 106-107면 참조}.

17) 대법원 2011. 10. 24, 선고 2009도1603 판결; 대법원 2011. 2. 24, 선고 2010도14720 판결.

18) 오기두, “개정된 형사소송법의 운용”, 「저스티스」통권 제103호, 한국법학원, 2008, 91면.

19) 대법원 2007. 7. 26, 선고 2007도3906 판결; 대법원 2004. 6. 25, 선고 2004도2611 판결; 대법원 1988. 11. 8, 선고 88도1628 판결; 대법원 1990. 2. 13, 선고 89도2366 판결; 1994. 7. 29, 선고 93도955 판결 참조.

20) 피고인의 방어권 보장이라는 측면에서 보면, 전문법칙의 예외가 많아질수록 피고인의 반대신문권은 침해되고 공판중심주의의 의미도 퇴색된다(김희균, “형사사법제도의 변천과 인권-당사자주의의 확립-”, 「법과 사회」34권, 법과사회이론학회, 2008, 249-250면 참조).

21) 영상녹화물은 피의자신문조서 및 진술조서의 진정성립을 위해 사용할 수 있고, 기억환기용으로 사용할 수 있다. 그러나 본증으로도, 탄핵증거로도 사용할 수 없음은 앞에서 상세히 보았다(제1편 제5장 제2절 참조).

22) 녹음물, 자필 감정결과, 변호인 참여, 신뢰관계자의 동석 등을 들 수 있다.

23) 변호인 참여권이 보장되었으면 특신성이 인정된다고 볼 것이다.

24) 공판중심주의와 직접주의를 실현하기 위하여 장차 경찰조서의 증거능력처럼 검사작성 피의자신문조서도 증거능력을 제한하여야 한다는 견해로는 이완규, “사법경찰관작성 피의자신문조서 증거능력문제의 올바른 방향-수사권독립론과 연관된 주장과 관련하여-”, 「형사정책연구소식」제75호, 한국형사정책연구원, 2003, 7면; 이재석, “수사와 인권”, 「비교형사법연구」5권 2호, 한국비교형사법학회, 2003, 844-845면.

25) 차용석, “사법제도개혁추진위원회의 형소법 개정시안에 대한 비판적 검토”, 「법조」54권 7호, 법조협회, 2005. 7, 29-31면; 이완규, “사법경찰관작성 피의자신문조서 증거능력문제의 올바른 방향-수사권독립론과 연관된 주장과 관련하여-”, 「형사정책연구소식」제75호, 한국형사정책연구원, 2003, 4면 주8), 6면 각 참조.

26) 미국의 경우에는 대면권에 해당한다. 미 연방 수정 헌법 제6조는 피고인이 법정에서 자기에게 불리한 증인을 대면할 수 있는 권리, 즉 대면권(confrontation right)을 인정하고 있다. 연방대법원은 최근 대면권 조항을 확대 적용하여 피고인에 대한 각종 조사를 한 조사원이 직접 법정에서 증언하여야 한다고 판시하였다. 예컨대 Melendez-Diaz v. Massachusetts, 557 U. S. 1256(2009) 판결에서, 연방대법원은 주 마약 분석실의 보고서 만으로 해당 물품을 마약으로 인정하여 피고인의 유죄를 인정하고 피고인이 요구한 분석 담당자의 법정 증언을 허용하지 않은 것은 연방 수정헌법 제6조 상의 대면권 위반으로 판시하였고, Bullcoming v. New Mexico, No. 09-10876. Argued March 2, 2011, Decided June 23, 2011. 판결에서도 뉴멕시코주 과학실험부서의 혈액분석보고서를 곧바로 증거로 인정하고 혈액분석에 참여한 자의 법정 진술 없이 유죄로 인정한 하급심 판결을 대면권 규정 위반으로 보아 파기환송하였다(상세한 내용은 박용철, “미국의 형사법 연구의 쟁점과 동향-2007년~2010년 미국 연방 대법원 판례를 중심으로-”, 「비교형사법연구」14권 1호, 한국비교형사법학회, 2012, 230-232면 참조).

27) 대법원 2014. 7. 10, 선고 2012도5041 판결 참조.

28) 오기두, “개정된 형사소송법의 운용”, 「저스티스」통권 제103호, 한국법학원, 2008, 93면.

29) 이 점은 타인의 진술이 기재된 수사보고서도 마찬가지라 할 것이다.

30) 대법원 2006. 12. 8, 선고 2005도9739 판결.

「【주 문】원심판결을 파기하고, 이 사건을 대전지방법원 본원 합의부로 환송한다.

【이 유】상고이유를 판단한다.

1. 우리 형사소송법이 채택하고 있는 공판중심주의는 형사사건의 실체에 대한 유죄·무죄의 심증 형성은 법정에서의 심리에 의하여야 한다는 원칙으로, 법관의 면전에서 직접 조사한 증거만을 재판의 기초로 삼을 수 있고 증명 대상이 되는 사실과 가장 가까운 원본 증거를 재판의 기초로 삼아야 하며 원본 증거의 대체물 사용은 원칙적으로 허용되어서는 안 된다는 실질적 직접심리주의를 주요 원리로 삼고 있다. 수사기관이 원진술자의 진술을 기재한 조서는 원본 증거인 원진술자의 진술을 대체하는 증거 방법으로, 원진술자의 진술을 처음부터 끝까지 그대로 기재한 것이 아니라 그 중 공소사실과 관련된 주요 부분의 취지를 요약하여 정리한 것이어서 본질적으로 원진술자의 진술을 있는 그대로 전달하지 못한다는 한계를 가지고 있고, 경우에 따라 조서 작성자의 선입관이나 오해로 인하여 원진술자의 진술 취지와 다른 내용으로 작성될 가능성도 배제하기 어렵다. 또, 조서에 기재된 원진술자의 진술 내용의 신빙성을 판단하는 데 불가결한 요소가 되는 진술 당시 원진술자의 모습이나 태도, 진술의 뉘앙스 등을 법관이 직접 관찰할 수 없다는 점에서 조서에 기재된 원진술자의 진술 내용은 그 신빙성 평가에 있어 근본적인 한계가 있을 수밖에 없다. 결국, 수사기관이 원진술자의 진술을 기재한 조서는 원본 증거인 원진술자의 진술에 비하여 본질적으로 낮은 정도의 증명력을 가질 수밖에 없다는 한계를 지니는 것이고, 특히 원진술자의 법정 출석 및 반대신문이 이루어지지 못한 경우에는 그 진술이 기재된 조서는 법관의 올바른 심증 형성의 기초가 될 만한 진정한 증거가치를 가진 것으로 인정받을 수 없는 것이 원칙이라 할 것이다.

따라서 피고인이 공소사실 및 이를 뒷받침하는 수사기관이 원진술자의 진술을 기재한 조서 내용을 부인하였음에도 불구하고, 원진술자의 법정 출석과 피고인에 의한 반대신문이 이루어지지 못하였다면, 그 조서에 기재된 진술이 직접 경험한 사실을 구체적인 경위와 정황의 세세한 부분까지 정확하고 상세하게 묘사하고 있어 구태여 반대신문을 거치지 않더라도 진술의 정확한 취지를 명확히 인식할 수 있고 그 내용이 경험칙에 부합하는 등 신빙성에 의문이 없어 조서의 형식과 내용에 비추어 강한 증명력을 인정할 만한 특별한 사정이 있거나, 그 조서에 기재된 진술의 신빙성과 증명력을 뒷받침할 만한 다른 유력한 증거가 따로 존재하는 등의 예외적인 경우가 아닌 이상, 그 조서는 진정한 증거가치를 가진 것으로 인정받을 수 없는 것이어서 이를 주된 증거로 하여 공소사실을 인정하는 것은 원칙적으로 허용될 수 없다 할 것이다. 이는 원진술자의 사망이나 질병 등으로 인하여 원진술자의 법정 출석 및 반대신문이 이루어지지 못한 경우는 물론 수사기관의 조서를 증거로 함에 피고인이 동의한 경우에도 마찬가지이다.

이 사건 기록에 의하면, 아래와 같은 사실을 알 수 있다.

이 사건 공소사실의 요지는, 유흥주점 업주들인 피고인들이 2002. 7. 하순 내지 8. 초순 그들이 운영하는 유흥주점을 방문한 (상호 생략) 보도방 소속 접객원인 공소외 1 또는 공소외 2로 하여금 부근 숙박업소에서 각 윤락행위를 하도록 직접 알선하였다는 것인데, 피고인들은 이 사건 수사 초기부터 일관하여 평소 (상호 생략) 보도방 소속 접객원들을 불러 접객행위를 하도록 한 사실은 있지만 윤락행위를 알선한 사실은 없고, 특히 공소사실 일시경 공소외 1, 2를 피고인들 운영 유흥주점에 접객원으로 부른 사실이 있는지조차 분명하지 않다고 주장하였다.

검사가 제출한 증거들 중 공소외 1, 2가 공소사실 일시경 피고인들 운영 유흥주점에 접객원으로 불려 간 사실을 뒷받침할 만한 증거는 공소외 1, 2가 수사기관에서 한 진술이 사실상 유일한 증거인데, 위 각 진술은 공소외 1, 2가 (상호 생략) 보도방에 대하여 압수수색 영장을 집행하던 경찰에 의하여 느닷없이 임의동행 형식으로 경찰서에 출석한 상태에서 단순히 기억에만 의존하여 약 보름 동안의 행적에 관하여 개괄적으로 언급한 것으로, 그 내용 중 일부 유흥주점 방문 시기는 서로 일치하지 않을 뿐 아니라, 방문 업소의 위치나 구체적으로 윤락행위를 알선한 자에 대하여는 다소 추상적으로 언급하고 있을 뿐이다. 그 외 수사기관에서 공소외 1, 2가 지적한 유흥주점, 윤락행위 알선자 및 윤락행위가 이루어진 숙박업소를 확인하는 등의 방법으로 공소외 1, 2의 진술의 신빙성이나 증명력을 보강할 만한 증거자료를 수집한 바는 없다.

피고인들은 재판 과정에서 줄곧 공소외 1, 2가 수사기관에서 한 진술의 모호성을 지적하며 두 사람의 법정 출석과 피고인들에 의한 반대신문 기회 보장을 강력히 요구하였지만, 소재불명 등으로 인하여 결국 두 사람의 법정 출석 및 반대신문은 성사되지 못하였고, 피고인들은 재판의 장기화에 따라 9회 또는 10회 공판기일에 가서야 부득이 수사기관이 작성한 조서를 증거로 함에 동의하기에 이르렀다.

앞서 본 법리에 위 인정 사실을 비추어 보면, 수사기관이 공소외 1, 2의 진술을 기재한 조서는 법관의 올바른 심증 형성의 기초가 될 만한 진정한 증거가치를 가진 것으로 인정받을 수 없는 것이어서, 이를 사실상 유일한 증거로 하여 이 사건 공소사실을 인정하는 것은 허용될 수 없다 할 것이다. 이와 달리, 수사기관이 공소외 1, 2의 진술을 기재한 조서를 사실상 유일한 증거로 삼아, 그 증명력을 배척한 제1심을 뒤집고, 공소사실을 인정한 원심에는 수사기관이 작성한 조서의 증명력에 관한 판단을 그르친 채증법칙 위반의 위법이 있어, 그대로 유지될 수 없다 할 것이다.

2. 그러므로 원심판결을 파기하고, 이 사건을 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.」

31) 오기두, “개정된 형사소송법의 운용”, 「저스티스」통권 제103호, 한국법학원, 2008, 97면.

32) 대법원 2008. 9. 25, 선고 2008도6985 판결.

33) 대법원 1979. 5. 8, 선고 79도493 판결; 대법원 2002. 8. 23, 선고 2002도2112 판결.

34) 오기두, “개정된 형사소송법의 운용”, 「저스티스」통권 제103호, 한국법학원, 2008, 96-97면.

35) 조사자 증언의 증거능력을 특정 사안과 관련하여 직접적으로 상세히 검토·설시한 대법원 판례는 아직까지 없음.

이상으로 대구형사전문변호사 천주현 박사의 ‘수사와 변호’를 통해 ‘수사서류의 증거법상 기능_증거재판주의, 실무증거의 예시, 증거능력 인정요건’에 대해 살펴보았습니다.

#대구형사전문변호사 #대구형사전문 #수사서류 #증거재판주의 #증거능력 #증거능력인정요건 #증거능력요건 #증거 #증거물 #대구법원증거 #대구법원증거물 #대구지방법원증거능력 #진술증거 #대구지방법원증거 #대구지방법원증거물 #대구지방법원진술증거 #천주현변호사 #수사와변호 #대구형사 #대구형사변호사 #대구형사사건 #대구형사사건변호사 #대구형사사건전문변호사 #대구형사사건전문 #대구변호인 #대구지방법원변호인 #증거인부 #통신비밀보호법 #위법수집증거 #대구위법수집증거